Die Energiewende hat das Potenzial, ländliche Regionen in Deutschland bedeutend zu transformieren. Sie führt nicht nur zu einer ökologischen Umorientierung, sondern auch zu einer tiefgreifenden Umgestaltung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und infrastruktureller Strukturen auf dem Land. Besonders durch den Ausbau erneuerbarer Energien – allen voran Windkraft, Photovoltaik und Biomasse – werden ländliche Räume zunehmend zu Zentren der Energieproduktion. Diese Veränderung beeinflusst nicht nur den lokalen Arbeitsmarkt und die regionale Wertschöpfung, sondern auch das Verhältnis zwischen Stadt und Land sowie die Landschaft und Lebensqualität vor Ort.

Da der Großteil der installierten Kapazitäten erneuerbarer Energien in abgelegenen Gebieten liegt, ergeben sich neue Chancen für die Wertschöpfung sowie für die lokale Bevölkerung. Kommunen können durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuer und Beteiligungsmodelle profitieren, was eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung strukturschwacher ländlicher Räume darstellt. Gleichzeitig bringen diese Entwicklungen jedoch auch Herausforderungen mit sich: Nutzungskonflikte zwischen Energieanlagen, Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus sind ebenso real wie die Notwendigkeit, Bürger besser in Entscheidungsprozesse einzubinden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

In diesem Kontext gewinnen Unternehmen wie SMA Solar Technology, Enercon, Viessmann und BayWa r.e. als Innovationstreiber und Projektpartner eine Schlüsselrolle. Sie helfen, nachhaltige Technologien voranzutreiben, schaffen Arbeitsplätze und fördern regionale Wertschöpfung. Die vorliegende Analyse beleuchtet detailliert, wie erneuerbare Energien die ländliche Entwicklung beeinflussen, welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben und wie Kommunen sowie Unternehmen diese Dynamik gestalten können.

Dezentrale Energieerzeugung und ihre Auswirkungen auf ländliche Regionen

Die Energiewende markiert einen Wandel von zentralisierten Kraftwerken, vor allem auf Basis von Atom- und fossilen Brennstoffen, hin zu einer dezentralen Energieerzeugung, die stark auf erneuerbare Ressourcen setzt. In ländlichen Regionen entstehen deshalb zunehmend Windparks, Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen. Diese dezentrale Struktur verändert die Energieversorgung grundlegend und stellt ländliche Räume in den Mittelpunkt dieser Entwicklung.

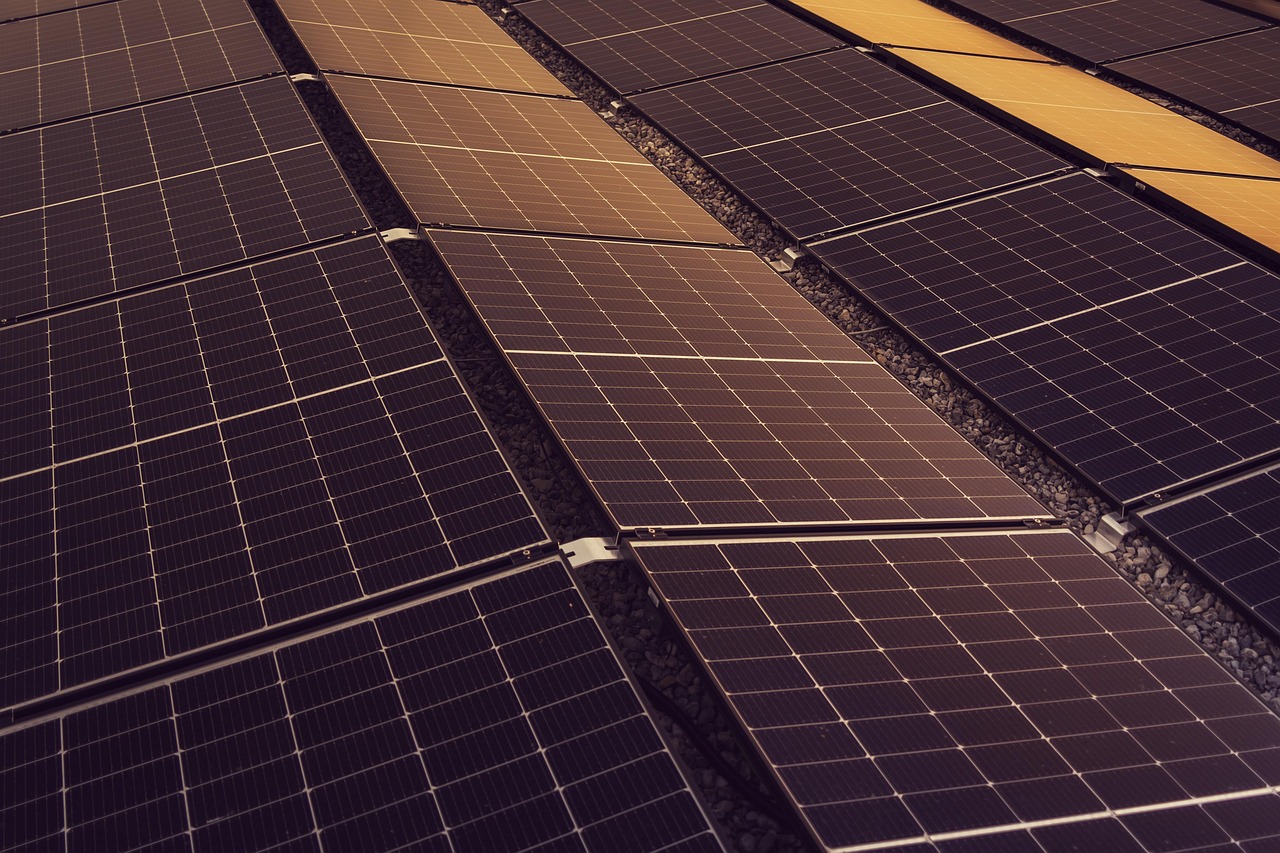

Ein bedeutender Aspekt ist die Rohstoff- und Flächenverfügbarkeit, die Wind, Sonne und Biomasse vor allem in ländlichen Gebieten zugutekommt. So befinden sich etwa über 70 % der Windenergieanlagen und ein Großteil der Solarpanels in diesen Gebieten. Dies führte zuletzt zu einer Verlagerung der wirtschaftlichen und energetischen Bedeutung vom städtischen in den ländlichen Raum.

Veränderte Landschaften und Flächennutzungskonflikte

Mit der Ausweitung der erneuerbaren Energien nimmt auch die Konkurrenz um Flächen zu. Windkraftanlagen müssen oftmals in naturbelassenen und landschaftlich sensiblen Regionen errichtet werden, was zu Konflikten mit Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft führt. Besonders im Schwarzwald und anderen waldreichen Gebieten Baden-Württembergs sind bereits mehrere Windkraftprojekte Gegenstand intensiver Diskussionen.

Beispiele belegen, dass eine ausgewogene Planung essenziell ist, um Nutzungskonflikte zu minimieren und Akzeptanz zu fördern. Die Schletter Group hat beispielsweise modulare PV-Systeme entwickelt, die sich auch gut in agrarische Flächen integrieren lassen (Agri-PV), wodurch Doppelnutzungen möglich sind. Ebenso setzt Viessmann auf innovative Lösungen, die eine ressourcenschonende Integration in das lokale Ökosystem ermöglichen.

Wirtschaftliche Potenziale und Herausforderungen

Die Erzeugung erneuerbarer Energien schafft neue Einnahmequellen für ländliche Gemeinden. Durch Flächenpachten und Gewerbesteuereinnahmen werden kommunale Haushalte gestärkt. Dies ermöglicht Investitionen in Infrastruktur, Bildung und soziale Projekte. Zudem entstehen Arbeitsplätze in Planung, Bau und Wartung der Anlagen. Firmen wie Enercon und Nordex sind bedeutende Arbeitgeber in Baden-Württemberg und fördern regionale Wertschöpfungsketten.

Gleichzeitig stehen Kommunen vor Herausforderungen: Verwaltungsaufwand und Genehmigungsverfahren sind komplex und verzögern Projekte oft. Um diesem Problem zu begegnen, hat das BMWK Verfahren beschleunigt und bürokratische Hürden abgebaut. Dennoch benötigen kleinere Gemeinden häufig Unterstützung durch Landesenergieagenturen oder Genossenschaften wie Fronius Deutschland & Solarwatt, die Know-how und Finanzierungshilfen bereitstellen.

Soziale Dimension: Bürgerbeteiligung und Akzeptanz in ländlichen Gemeinden

Ein zentraler Faktor für den Erfolg erneuerbarer Energien im ländlichen Raum ist die gesellschaftliche Akzeptanz. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Widerstände gegen Windkraft und Freiflächenphotovoltaik insbesondere dann wachsen, wenn Bürger nicht aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Partizipation als Schlüssel zum Erfolg

Bürgerbeteiligung kann auf vielfältige Weise erfolgen: von Informationsveranstaltungen über Meinungsumfragen bis hin zur Mitgestaltung von Projekten durch Bürgerenergiegenossenschaften. Studien zeigen, dass eine echte Mitbestimmung die Akzeptanz signifikant erhöht und Konflikte verringert. Die BayWa r.e. Gruppe unterstützt Kommunen bei der Gründung von Bürgerfonds und Genossenschaften, wodurch Anwohner direkt finanziell partizipieren können.

Jedoch haben manche Gemeinden noch Schwierigkeiten, ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für umfassende Beteiligung aufzubringen. Hier könnten gemeinsame überkommunale Konzepte und Kooperationen mit erfahrenen Unternehmen wie Juwi helfen, um Beteiligungsverfahren professionell und effizient zu gestalten.

Konflikte und Lösungsansätze

Obwohl die Energiewende mehrheitlich unterstützt wird, kommt es häufig zu lokalen Konflikten, wenn die landschaftliche Veränderung, Lärm oder Schattenwurf von Windanlagen beklagt werden. Rechtliche Schritte und Bürgerinitiativen sind keine Seltenheit. Ein nachhaltiger Umgang mit diesen Konflikten verlangt transparente Kommunikation, frühzeitige Einbindung aller Interessengruppen und eine Berücksichtigung ökologischer sowie sozialer Belange.

Innovative Technologien wie die Schletter Group’s ästhetische Montagesysteme oder das Engagement von SMA Solar Technology im Bereich effizienter und leiser Module können zudem die Akzeptanz fördern. Die Integration von Energiespeichern und intelligenten Netzen trägt ebenfalls zu einer stabilen und optisch ansprechenden Energielandschaft bei.

Technologische Innovationen – Treiber der ländlichen Energiewende

Um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, sind fortschrittliche Technologien unabdingbar. Insbesondere Unternehmen wie SMA Solar Technology, Enercon, Viessmann und Fronius Deutschland spielen eine führende Rolle in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Systeme für den ländlichen Raum.

Solar- und Windtechnik auf dem neuesten Stand

Photovoltaikanlagen und Windkraftsysteme werden zunehmend effizienter und kostengünstiger. SMA Solar Technology hat beispielsweise Wechselrichter entwickelt, die eine optimale Leistungsausbeute auch bei wechselhaften Wetterbedingungen ermöglichen. Enercon erweitert das Portfolio mit leistungsstarken Windturbinen, die besonders für Standorte mit geringerer Windhöffigkeit geeignet sind, wie sie in Süddeutschland typisch sind.

Hier ein Überblick der wichtigsten Technologietreiber:

- SMA Solar Technology: Hochleistungswechselrichter und Energiemanagementsysteme

- Enercon: Innovative Windkraftanlagen für unterschiedlichste Standorte

- Viessmann: Wärmetechnik und integrierte Energiesysteme

- Fronius Deutschland: Solarelektronik und digitale Lösungen für Netzstabilität

- Schletter Group: Modulare Montagesysteme zur flexiblen Integration

Smart Grids und Energiespeicher

Die Integration von Speichertechnologien etwa von Viessmann und Solarwatt ist entscheidend, um die volatilen Energiequellen zu stabilisieren. Smart Grids ermöglichen eine intelligente Steuerung, die Angebot und Nachfrage optimal ausgleicht und eine lokale, unabhängige Energieversorgung sichert.

Dadurch können ländliche Gemeinden etwa Spitzenlasten abfedern und Energieautarkie erzielen. Solche Systeme fördern auch die Kopplung von Sektoren wie Wärme und Mobilität, was die Gesamteffizienz erheblich steigert und die CO2-Emissionen weiter reduziert.

Förderprogramme und politische Rahmenbedingungen für ländliche Energiewende

Die Umsetzung der Energiewende in ländlichen Regionen gelingt nur durch unterstützende politische Maßnahmen und gezielte Förderprogramme. Bund, Länder und Kommunen haben verschiedene Instrumente etabliert, um Investitionen in erneuerbare Technologien anzuregen und den Wettbewerb zu stärken.

Aktuelle Fördermöglichkeiten für Kommunen und Privatpersonen

| Förderprogramm | Zielgruppe | Förderschwerpunkt | Link |

|---|---|---|---|

| Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) | Hausbesitzer, Kommunen | Energetische Sanierung, Wärmepumpen | Mehr erfahren |

| Kommunale Klimaschutzprogramme | Städte, Gemeinden | Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten, Energiewende-Projekte | Details hier |

| Förderprogramm Bürgerenergiegesellschaften | Bürgerinitiativen, Genossenschaften | Errichtung von EE-Anlagen durch Gemeinschaften | Infos |

| Netzausbau-Förderinitiative | Netzbetreiber, Kommunen | Modernisierung und Ausbau der Energieinfrastruktur | Mehr erfahren |

Gesetzliche Neuerungen und ihre Bedeutung

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren mit dem EEG, dem Klimaschutzgesetz und dem Kohleausstiegsgesetz grundlegend verändert. Diese Anpassungen treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran und setzen Anreize für den Einsatz innovativer Technologien. Insbesondere die Verlagerung von Genehmigungsprozessen auf kommunaler Ebene fördert die lokale Steuerung, stellt aber auch höhere Anforderungen an Verwaltung und Planung.

Politische Initiativen wie die Regionenkonferenzen des BMWK bieten Politikern und lokalen Akteuren eine Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Dabei werden auch bürokratische Hürden abgebaut und praxisnahe Lösungen für den Ausbau entwickelt.

Häufig gestellte Fragen zur Rolle erneuerbarer Energie für die ländliche Entwicklung

Wie profitieren ländliche Gemeinden konkret von erneuerbaren Energien?

Ländliche Gemeinden profitieren durch zusätzliche Einnahmen aus Flächenpachten, Gewerbesteuer und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Planung und Wartung von Anlagen. Darüber hinaus können Bürger durch Beteiligungsmodelle wie Bürgerenergiegenossenschaften finanziell partizipieren.

Welche erneuerbaren Energiequellen sind für ländliche Regionen besonders geeignet?

Vor allem Windenergie und Solarenergie bieten sich aufgrund der Flächenverfügbarkeit und guten klimatischen Bedingungen an. Biomasse ergänzt diese durch Nutzung agrarischer Reststoffe. Unternehmen wie Enercon und SMA Solar Technology bieten hierfür spezialisierte Technologien an.

Wie kann die Akzeptanz für Windkraft- und Solarprojekte erhöht werden?

Akzeptanz steigt durch transparente Kommunikation, frühzeitige Bürgerbeteiligung und finanzielle Teilhabe. Kooperationen mit erfahrenen Anbietern wie BayWa r.e. oder Juwi unterstützen Gemeinden bei der Gestaltung erfolgreicher Beteiligungsprozesse.

Welche Rolle spielt die Politik für den Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Land?

Politische Rahmenbedingungen schaffen die Grundlagen für Planung, Förderung und Genehmigung von Projekten. Förderprogramme und Regionenkonferenzen stärken die Kommunen und erleichtern den Ausbau vor Ort.

Welche technologischen Innovationen treiben die Energiewende im ländlichen Raum voran?

Fortschritte bei Wechselrichtern, modularen PV-Systemen, intelligenten Netzen und Speichertechnologien ermöglichen eine effiziente, stabile und nachhaltige Energieversorgung. Führende Unternehmen sind hier SMA Solar Technology, Enercon, Viessmann, Fronius Deutschland und die Schletter Group.